よく使われる下剤。どう違うのでしょうか。

便秘の分類

・大腸癌やクローン病などの器質性で狭窄性のものと、それ以外を排便回数減少型と排便困難型に大別。

◯排便回数減少型

週3回未満の排便(蠕動運動が低下[加齢や疾患・薬剤]と食物繊維不足)

疾患:脳梗塞、脊髄損傷、パーキンソン病

高Ca血症、甲状腺機能低下症、糖尿病

薬剤:オピオイド、Ca拮抗薬、抗コリン薬

◯排便困難型

残便感、硬便(腸の形態異常・機能低下[骨盤底筋協調運動障害])

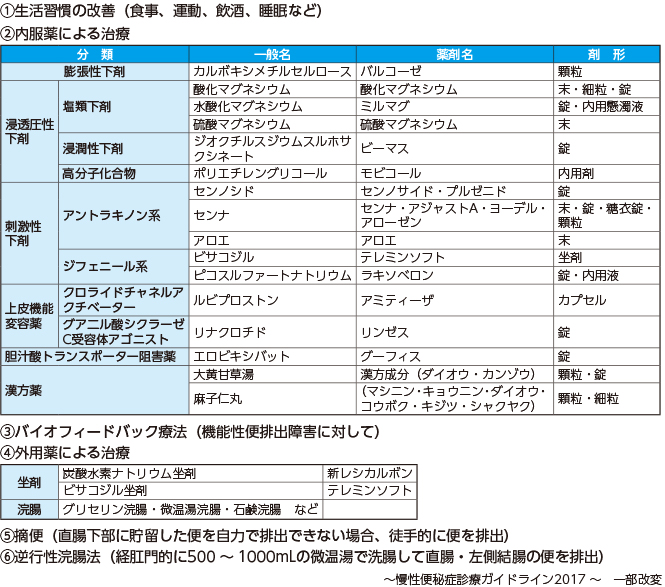

下剤の分類

・下剤は、浸透圧性、刺激性、その他に分類

・原則として、1st choiceは浸透圧性。

効果不十分ならその他を使う。

・刺激性は耐性がつきやすく、大腸黒皮症の

副作用もあるため連用せず頓服。

特徴・使い分け

□第一選択:浸透圧性下剤

・酸化Mg(マグミット®️)

・ラクツロース(ラグノス®️)

・ポリエチレングリコール(モビコール®️)

□第二選択:上皮機能変容薬

・リナクロチド(リンゼス®️)

・ルビプロストン(アミティーザ®️)

・エロビキシバット(グーフィス®️)

□頓服:刺激性下剤

・センノシド(プルゼニド®️)

・ピコスルファート(ラキソベロン®️)

・酸化マグネシウムは腎機能障害や高齢者では高Mg血症リスクがあるため避けます。作用を発揮するには胃酸が必要なためPPI服用してる場合は避けます。

・ポリエチレングリコールは体内に吸収されないため安全性が高く、腎機能障害や妊婦、小児でも使いやすいです。

・ルビプロストンは若い女性で嘔気が出やすいため避けます。プロスタグランジン誘導体であり流産リスクがあるため妊婦に禁忌です。用法が食後なため他と一包化したい時に便利です。

・リナクロチドは腹痛緩和作用あるため腹痛を伴う場合に適します。食後だと効き過ぎるため食前服用です。吸湿性があるため一包化は不可です。

・エロビキシバットは水分分泌と腸蠕動運動の2つの作用を持ちます。腹痛の副作用が出やすいです。直腸の知覚を改善させます。作用機序から肝胆道系に異常がある人には不向きで、食前服用です。相互作用に注意な薬剤も複数あります。

問題で理解度をチェック!

医師国家試験 115A42

58歳の男性。残便感を主訴に来院した。半年前から残便感を自覚し、持続するため受診した。便は兎糞状であり、排便回数は3日に1回程度である。毎回強くいきんで排便しているが、排便後も残便感が持続する。既往歴に特記すべきことはない。腹部は平坦、軟で、圧痛を認めない。直腸指診で異常を認めない。下部消化管内視鏡検査で異常を認めない。

対応として適切なのはどれか。a 安静指示b 抗菌薬投与c 定期的な浣腸d 浸透圧性下剤投与e 食物繊維摂取の制限

以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

少しでも参考になれば幸いです。

コメント