おすすめ書籍

おすすめ書籍 本当に使える症候学の話をしよう とことんわかる病態のクリニカルロジック レビュー

症候学は範囲が全身だしなんとなく苦手意識があったりしませんか? 私も何か良い本はないかなと思って探してたんですが、去年見つけました! 分かりやすくてもの凄くオススメです! 探してたどり着いた経緯 疾患の知識も付いてきて、医師国家試験の過去問...

おすすめ書籍

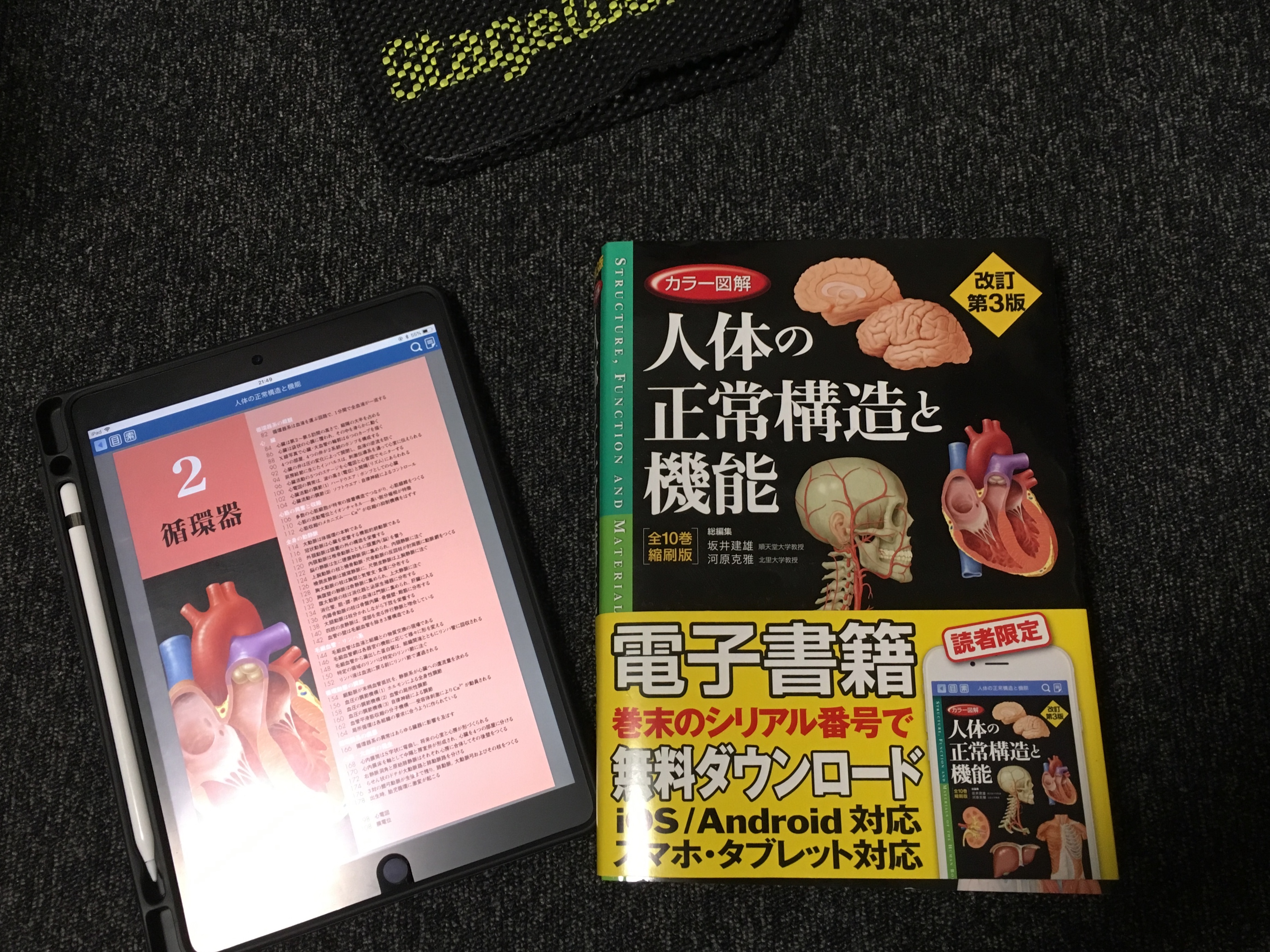

おすすめ書籍  基礎医学

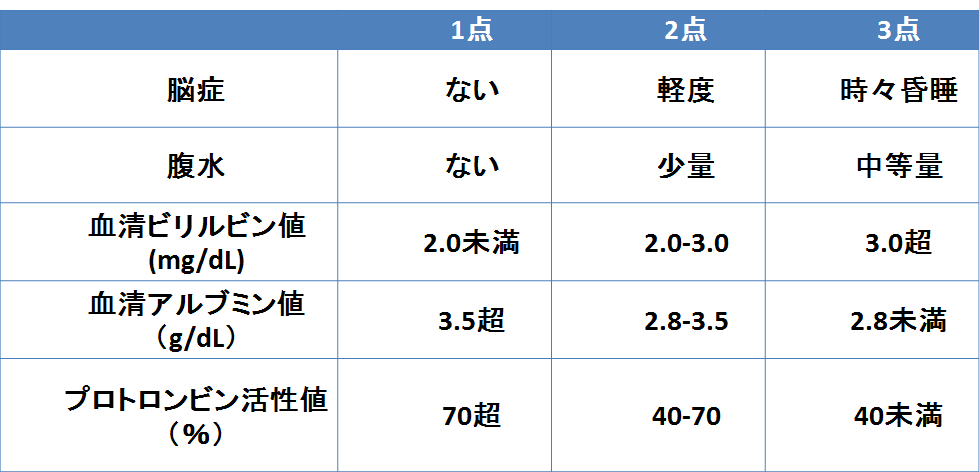

基礎医学  作用機序

作用機序  作用機序

作用機序  おすすめ書籍

おすすめ書籍  おすすめ書籍

おすすめ書籍  おすすめ書籍

おすすめ書籍  基礎医学

基礎医学  おすすめ書籍

おすすめ書籍  医療従事者に必須の知識

医療従事者に必須の知識