おすすめ書籍

おすすめ書籍 半減期から定常状態を予測する 蓄積率を用いたやり方 オススメ参考書

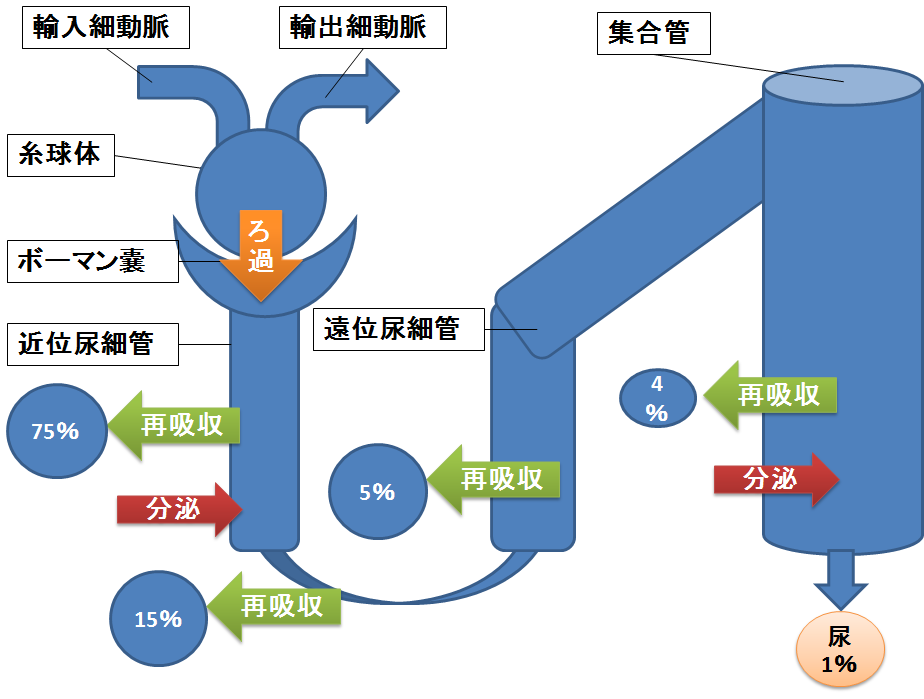

薬剤師の強みや武器の1つは何と言っても薬物動態ですよね。 しかしながら現場ではあまりゆっくりとPubMedで文献を探す時間もないですし、添付文書から情報を読み取れるに越したことはありません。 定常状態ではどんな濃度になっているのか、推測する...

おすすめ書籍

おすすめ書籍  作用機序

作用機序  作用機序

作用機序  医療従事者に必須の知識

医療従事者に必須の知識  耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科  おすすめ書籍

おすすめ書籍  医療従事者に必須の知識

医療従事者に必須の知識  医療従事者に必須の知識

医療従事者に必須の知識  医療従事者に必須の知識

医療従事者に必須の知識  内分泌代謝

内分泌代謝